がん化は言わば動物細胞の耐性菌化

2023/05/02 22:25:00 |

がんに関すること |

コメント:0件

前々回の記事では、良性腫瘍と悪性腫瘍はいずれも細胞の環境への適応パターンの違いを示しているに過ぎず、

本質的には環境適応のための変化という点で共通しているという話をしました。

言い換えれば良性腫瘍化とは細胞増殖性の環境適応パターンであり、悪性腫瘍化とは細胞死抵抗性の環境適応パターンだということです。

ただ一般的には悪性腫瘍は無限に増殖すると考えられていますし、実際に良性腫瘍のように局所に留まることなく周囲の組織を破壊しながら増殖範囲を増やしていく様子も観察されていると思います。

しかし悪性腫瘍化の主体が細胞死抵抗性の適応であって、細胞増殖性の適応はあまり起こしていないのだと仮定すれば、もう一つ考えられる可能性があります。

ここを考える上でヒントになるのは細胞の異型性です。異型性とは「正常細胞の構造パターンからどれだけ外れているか」の度合いを示す言葉で、

悪性細胞においては異型性が高いと言われ、例えば核がきれいに丸い形をしていなかったり、細胞の大きさ自体が不ぞろいであったりするという特徴があります。

つまり悪性細胞は細胞死への抵抗性が高まると同時に細胞構造の秩序を失っているということです。 そして細胞の構造が無秩序化することで、その近くにある正常細胞が影響を受けて同じように無秩序化してしまうと考えればどうでしょうか。

人間でたとえれば、クラスに一人不良の転校生が入ってきて、その子の周囲の人達が影響を受けて同様に不良になるという感じです。

ここで不良と悪性細胞をリンクさせて考えていますが、誤解して欲しくないのは「不良」と表現するのは、あくまでも一つの価値観・ものさしの中でそう評価されているだけで絶対悪のような存在ではないということ、悪性細胞においてもそうです。

そしてもう一つ見落としてはいけないのが、不良そのものが大きくなっているのではなく、周りを巻き込んで自分と同様の色に染めていくことによって、まるでその不良が大きくなっているような状況を作ることができるということです。

これはまさに悪性腫瘍の増殖パターンとリンクします。つまり悪性細胞は自分が増殖しているのではなく、周りを自分と同じように無秩序化させていくことによって増殖しているように見せていると、

そのおかげで良性腫瘍とは異なり、境界を超えて大きくなっていくことができるのではないかという仮説です。

つまり悪性腫瘍化という環境適応パターンの本質は、細胞死抵抗性と細胞構造の無秩序化であり、その延長線上に人体崩壊、すなわち死があるという風に理解することができます。

この仮説を考えついた時に、一つの話を思い出しました。

それはMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)などの抗生物質への耐性菌が、その耐性能の獲得と引き換えに細胞の増殖能を失ってしまっているという話です。

我が師匠、夏井睦先生が書かれた書籍「傷はぜったい消毒するな」から部分引用します。

傷はぜったい消毒するな 生態系としての皮膚の科学 (光文社新書) 新書 – 2009/6/20

夏井睦 (著)

(p224-227より引用)

【耐性ブドウ球菌(MRSA)についてー実はひ弱なMRSA】

黄色ブドウ球菌について考える時に避けて通れないのが、耐性ブドウ球菌(MRSA)、つまり抗生物質が効かない黄色ブドウ球菌である。

医療現場では20年ほど前から大きな問題になってきた細菌だ。何しろ、抗生物質という細菌感染に対抗するための最終手段が効かないのだから、問題になるのは当然だ。

このため「患者の鼻の穴の奥を調べてMRSAが検出されたら、検出されなくなるまで徹底的に消毒する」と決めて実施している病院も多い。

しかしこの行為は本当に正しいのだろうか。なぜかというと、MRSAは確かに抗生剤には強いが、分裂増殖する能力に乏しい菌だからだ。

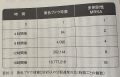

例えば、耐性能力を持たない野生株の黄色ブドウ球菌の場合、40分に1度分裂して2個になるが(培養条件によりさらに短い時間で分裂することもある)、多剤耐性MRSAは2個に分裂するのに210分かかるのである。

ということは、計算するとわかるが、耐性能力のない黄色ブドウ球菌は半日で20万個に増えるが、MRSAの方は半日かけても8個にしか増えないのである(表10-2)(※下図)。

実際、MRSAだけを培養するのは大変である。

ほんのわずかでも非耐性ブドウ球菌が紛れ込むとそちらの方が爆発的に増えてしまい、MRSAは増殖する場を失ってしまうからだ。

逆に言えば、MRSAだけを増やそうとするのなら、元気いっぱいに増殖する黄色ブドウ球菌が増えないように毎日絶え間なく抗生物質を投与する必要があるわけで、

これはもう、手間暇かけて丹精込めて盆栽を育てているようなものである。

では、なぜ多剤耐性MRSAが分裂に時間がかかるのだろうか。これは、細菌とはどういう生物かを知れば理解できる。

細菌とは、分裂速度をアップさせることを生き残り戦略として選択した生物である。例えば、シャーレに2種類の細菌を入れると、分裂するのが速い細菌が先に増えて領地を獲得し、分裂の遅い細菌は小さな領地しか得られず、時間の経過とともに両者の差は拡大し、やがて一方の菌がほとんど全てを占領する。

要するに細菌の世界とは増えたもの勝ちの世界であり、生き延びるためには分裂速度を上げるしかないのだ。

そのため、遺伝子はできるだけ小さい方がいい。遺伝子が大きいほど複製に時間がかかるからだ。

だから細菌は、その環境で生きていくのに最低限必要なDNAだけを残して、その他の遺伝子は捨て去って身軽になろうとする性質・能力を持っているのだ。

一方、耐性能力とは要するに抗生物質を分解する能力であり、そのためには新しい酵素が必要で、しかもそれを常に作り続けていなければいけない(酵素を作るのを止めたら抗生物質に殺されるから)。

つまり耐性能力とは新たな遺伝子の獲得である。

このため、非耐性ブドウ球菌に比べてMRSAは遺伝子のサイズが大きくなり、分裂に際しては遺伝子複製に余計な時間がかかることになる。

これが「MRSAは分裂が遅い」という理由だろう。

実はこの現象は病原性大腸菌と通常の大腸菌の間にも見られ、病原性大腸菌は分裂がやはり遅いのである。

これも、毒素を作るためには新たな遺伝子が必要で、そのために分裂が遅くなったと解釈すべきだろう。

このように、細菌にとって新たな能力を獲得することは、両刃の剣なのである。

抗生物質という新たな脅威に遭遇して生き延びるために耐性能力を獲得したわけだが、その代償は決して小さくなく、失ってしまったものもまた大きいのである。

なぜ傷口からMRSAが検出されるのか。それは、医師がせっせと抗生物質を投与して、「活発に分裂するが抗生物質に弱い野生株の黄色ブドウ球菌」を殺し、

「ひ弱で分裂もままならないMRSA」が暮らせる環境を人工的に作ってくれた体。何のことはない、医師がMRSAの育ての親だったのだ。

(引用、ここまで)

医療従事者の間では細菌感染症に対して繰り返し抗生物質を使えば使うほど、

抗生物質への耐性を獲得した耐性菌が発生しやすくなるという流れがあることはよく知られています。

ですが、この耐性菌が非耐性菌に比べて増殖能力が低いという話はあまり知られていないのではないかと思います。

この話を知っているか否かで、MRSAが検出されたからといって直ちに大騒ぎすることはしませんし、MRSAにも効く抗生剤を使って叩くという選択肢にも状況によって待ったをかけることもできるわけですが、

ここでは本題から外れてしまうので、これ以上はあえてこの話は深めません。

ですが今回言いたいのは、この細菌の生存戦略的な仕組みが、人間の動物細胞にも当てはまっているのではないかという考えです。

細菌が耐性化と引き換えに増殖能が低下するのは、遺伝子が有限であるために何かに能力を使えば、別の能力が低下するというトレードオフの関係にあるからだとするならば、

その関係は動物細胞であっても同じことが当てはまるのではないかと私は思うのです。

今、細菌は増殖の方が有利な環境では細胞増殖性の適応パターンを示します。この時は耐性化の能力を発揮する遺伝子は発現しません。

一方でどんな時に細菌が細胞増殖性の適応パターンを呈するかと言えば、増殖に必要なエネルギー、すなわち糖がある時である可能性が高いです。

そして細菌における細胞死抵抗性の適応パターンが、まさに耐性菌になることだと思いますが、

これと似たような構造が動物細胞にもあるのではないかと思うのです。

例えば抗がん剤を投与し続けて、だんだんがんに抗がん剤が効かなくなっていくようなパターンです。

これを一般的にはがんの悪性化と捉えられ、非常に厄介な現象だと患者からも医療者からも受け止められると思うのですが、

これは動物細胞にしてみれば、立派な環境適応であって、まるで細菌の耐性化のように細胞死抵抗性の適応パターンを示した結果なのではないかと、

言い換えれば、細胞が必死に生きようと頑張って適応した結果、抗がん剤に耐性を持ったのではないかと、

少なくともそういう受け止め方もできるのではないかと私は思うのです。

そしてもう一つ大事なことは、そういう抗がん剤への耐性を獲得したことが細菌の耐性化と同じようなことであるならば、

その耐性を獲得した動物細胞は、細胞増殖性の適応パターンを示しにくくなっているということです。

そして抗がん剤に耐性を獲得するような細胞は、一般的には「がん細胞(悪性細胞)」だと言っていいと思うわけですが、

冒頭に浮かんだように、それならばなぜがん細胞は無限に増殖するのかという話になってきます。

ここで逆に細胞が増殖するための条件を考えてみると、

もちろん遺伝子がきちんとコピーされる必要があるわけで、そのためには核がきちんと保たれていて、

DNAからmRNA、タンパク質へと流れが進んでいくためにも細胞内小器官もきちんと形態がしっかりしている必要があるわけです。

ところががん細胞の異型性が高いことを踏まえますと、細菌との決定的な違いとして、

細胞死抵抗性の適応パターンを進化させると、細胞増殖性の仕組みが壊れて、動物細胞の無秩序化が起こるのではないかという考えが浮上してきます。

ただ細菌の場合には、耐性菌においてそのような細菌の菌体構造の無秩序化は起こらないので矛盾がないとも言えませんが、

その辺りは細菌の細胞と動物細胞とで細胞壁の有無という違いがあることや、細菌の遺伝子と動物細胞の遺伝子の外部の脅威へのさらされやすさなどが関与している可能性もあるので、一概には否定できません。

ただもし動物細胞が、細胞死抵抗性の環境適応と引き換えに、細胞増殖能を失い、細胞構造が無秩序化するデメリットを担うことが正しいのだと仮定すれば、

やはりがん細胞は増殖しているわけではなく、細胞構造の無秩序化によって周囲にもその無秩序性が伝播しやすくなってしまっているという可能性が考えられます。

そもそもどの細胞も一部の例外を除いて新陳代謝を繰り返しています。動的平衡と言って、一見同じ状態を保っているように見えて、古い細胞が死に、新しい細胞が生まれる、すなわち細胞分裂と細胞死を繰り返しています。

そんな細胞増殖・死亡の回転が繰り返されている状況に、無秩序化した細胞が接触し、その影響が接触した周囲の細胞にもしも伝わることがあるのだとすれば、

それが私たちががん細胞(悪性細胞)の増殖と認識しているプロセスなのかもしれません。

そういえば新陳代謝を起こさないと言われている心筋細胞でがんができることは稀だと言われています。

そして今、たまたま抗がん剤の例を出しましたが、細胞が細胞死への抵抗性を高めようとする動機は抗がん剤というストレスだけではないはずです。

ここで一つの仮説を立ててみたいと思います。

【細胞の環境適応パターンには大きく2種類がある】

①良性腫瘍化(細胞増殖性の環境適応):主に糖質過剰(高インスリン血症)によって誘導される

②悪性腫瘍化(細胞死抵抗性の環境適応、細胞の無秩序化):主に細胞への慢性持続性ストレスによって誘導される

③全ての腫瘍化・非腫瘍性病変化は①と②の組み合わせによって表現され、①へは糖質制限が有効で、②へはストレスマネジメントが有効である

もしこの仮説が正しいのだとしたら、

以前、肉腫にケトン食が有効だという書籍の内容を紹介しましたが、

肉腫は悪性細胞だと言われながらも、実は①寄りの細胞の環境適応パターンなのかもしれないというアイデアが出てきます。

それだと若い人に肉腫が多いことにも一定の説明が加えられるかもしれません。なぜならば若い人の方が高齢者に比べて人生のストレスがまだ少なく、①寄りの環境適応で凌ごうとする傾向が高い可能性があるからです。

もっと言えば、インスリンの分泌能が低い人は①よりも②の環境適応パターンで対処する傾向が高いということも言えるかもしれません。

でも肥満者はインスリン分泌能が高いし、肥満にはがんが合併しやすいと思われるかもしれませんが、あれは①で細胞適応し続けた結果、限界を超えてしまったが故に②で対応せざるを得なくなって起こった結果なのかもしれません。

そう考えると、良性腫瘍と悪性腫瘍の一定の連続性にも説明がつけられるわけです。

この仮説のいいところは、腫瘍に対してはもちろん、ひょっとしたら腫瘍以外の病変にも当てはまる根本的な病理構造を提示し、

かつ自分で対処することのできる道筋も示していることです。主体的医療を考える上でこの仮説が正しいかどうかは大いに検証していく価値があります。

この仮説で考えると、抗がん剤の効きやすい悪性腫瘍や放射線療法の効きやすい悪性腫瘍というのはどう理解すればいいのでしょうか。

次回は抗がん剤と放射線療法の効きやすい悪性腫瘍の代表格である悪性リンパ腫を例に挙げて、

さらにこの仮説の妥当性について検証を進めてみたいと思います。

たがしゅう

Author:たがしゅう

本名:田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療医です。

漢方好きでもともとは脳神経内科が専門です。

今は何でも診る医者として活動しています。

糖質制限で10か月で30㎏の減量に成功しました。

糖質制限を通じて世界の見え方が変わりました。

今「自分で考える力」が強く求められています。

私にできることを少しずつでも進めていきたいと思います。

※当ブログ内で紹介する症例は事実を元にしたフィクションです。

- 2024/04 (8)

- 2024/03 (7)

- 2024/02 (6)

- 2024/01 (8)

- 2023/12 (9)

- 2023/11 (7)

- 2023/10 (8)

- 2023/09 (5)

- 2023/08 (9)

- 2023/07 (4)

- 2023/06 (5)

- 2023/05 (5)

- 2023/04 (7)

- 2023/03 (7)

- 2023/02 (5)

- 2023/01 (7)

- 2022/12 (5)

- 2022/11 (4)

- 2022/10 (11)

- 2022/09 (6)

- 2022/08 (6)

- 2022/07 (5)

- 2022/06 (6)

- 2022/05 (4)

- 2022/04 (5)

- 2022/03 (5)

- 2022/02 (4)

- 2022/01 (7)

- 2021/12 (14)

- 2021/11 (4)

- 2021/10 (10)

- 2021/09 (10)

- 2021/08 (8)

- 2021/07 (14)

- 2021/06 (11)

- 2021/05 (17)

- 2021/04 (9)

- 2021/03 (8)

- 2021/02 (9)

- 2021/01 (14)

- 2020/12 (9)

- 2020/11 (7)

- 2020/10 (6)

- 2020/09 (9)

- 2020/08 (11)

- 2020/07 (20)

- 2020/06 (22)

- 2020/05 (18)

- 2020/04 (22)

- 2020/03 (10)

- 2020/02 (7)

- 2020/01 (5)

- 2019/12 (9)

- 2019/11 (19)

- 2019/10 (31)

- 2019/09 (6)

- 2019/08 (7)

- 2019/07 (7)

- 2019/06 (13)

- 2019/05 (21)

- 2019/04 (9)

- 2019/03 (13)

- 2019/02 (15)

- 2019/01 (28)

- 2018/12 (9)

- 2018/11 (2)

- 2018/10 (11)

- 2018/09 (30)

- 2018/08 (31)

- 2018/07 (31)

- 2018/06 (31)

- 2018/05 (31)

- 2018/04 (30)

- 2018/03 (31)

- 2018/02 (29)

- 2018/01 (31)

- 2017/12 (31)

- 2017/11 (30)

- 2017/10 (32)

- 2017/09 (31)

- 2017/08 (31)

- 2017/07 (32)

- 2017/06 (31)

- 2017/05 (31)

- 2017/04 (31)

- 2017/03 (31)

- 2017/02 (29)

- 2017/01 (32)

- 2016/12 (31)

- 2016/11 (30)

- 2016/10 (31)

- 2016/09 (15)

- 2016/08 (11)

- 2016/07 (5)

- 2016/06 (10)

- 2016/05 (8)

- 2016/04 (5)

- 2016/03 (5)

- 2016/02 (10)

- 2016/01 (10)

- 2015/12 (7)

- 2015/11 (8)

- 2015/10 (7)

- 2015/09 (6)

- 2015/08 (6)

- 2015/07 (5)

- 2015/06 (5)

- 2015/05 (5)

- 2015/04 (3)

- 2015/03 (10)

- 2015/02 (28)

- 2015/01 (31)

- 2014/12 (31)

- 2014/11 (31)

- 2014/10 (31)

- 2014/09 (29)

- 2014/08 (53)

- 2014/07 (31)

- 2014/06 (30)

- 2014/05 (31)

- 2014/04 (30)

- 2014/03 (31)

- 2014/02 (28)

- 2014/01 (31)

- 2013/12 (32)

- 2013/11 (30)

- 2013/10 (33)

- 2013/09 (39)

コメント

コメントの投稿