漢方薬は構造を保ったサプリメントか

2017/02/14 00:00:01 |

漢方のこと |

コメント:2件

私は基本的にサプリメントの使用は積極的に推奨しないスタンスの医師です。

患者さんが自ら飲みたいと申し出れば、自分の見解は述べつつも、無理に止めさせることはしませんが、

自分からこのサプリメントを飲むようにと勧める事は基本的には行いません。

ところが、認知症患者さんに対する「フェルガード」というサプリメントは例外的に積極的に勧めています。

なぜならば、使ってみて明らかに効果があるからです。出所の如何に関わらず、実際に効果をもたらすものを私は重視します。

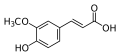

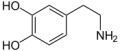

先日、このフェルガードの主成分であるフェルラ酸について学ぶ勉強会に参加した時に、一つ新たな気づきがありました。 実はこのフェルラ酸、神経伝達物質のドーパミンと化学構造が少し似ているのです。

(フェルラ酸の化学構造)

(ドーパミンの化学構造)

そしてフェルガードの副作用に興奮性が高まる事があるという事が知られています。

もしかしたらフェルガードの効果の一部はドーパミン類似の作用によってもたらされている所があるのではないかと思いました。

またフェルガードの面白い所は、フェルラ酸単独ではなく、少量のガーデンアンゼリカ(セイヨウトウキ)と組み合わせる事によって、

単独で使うよりもより効果的にアルツハイマー型認知症の進行抑制に対する症状効果をもたらすという点です。その辺りが非常に漢方的だと私は感じました。

そしてフェルラ酸はもともと「米ぬか」から抽出された成分だという事です。

ここで私はまたふと思いました。

植物の観点に立てば、米ぬかは植物にとって重要な栄養貯蔵庫である米を外部のさまざまな刺激から守ろうとするものです。

太陽光の刺激も受けるでしょうし、雨風にさらされもします。また微生物や昆虫、その他動物たちからの攻撃からも守らなければなりません。

そんな米ぬかの中には抗酸化作用や植物の代謝にとって重要な成分が含まれていても然るべきですし、

それを巧妙にヒトの健康に応用したのがフェルガードというサプリメントではないかと思ったのです。

もっと言えば、漢方薬というものも、そうした植物の、植物による、植物のための生理活性物質を、ヒトの健康に応用させたものではないかと思うわけです。

そういう意味では漢方薬もサプリメントに近い所があります。ヒトの身体に足りない成分を似たようなもので補うわけですから。

ですが純粋なサプリメントとの違いは、単一成分を抽出せずにそのままの形で使用しているという事です。

つまり漢方薬は「構造」が保たれたサプリメントではないかという風に思うのです。

「構造」が保たれる事によって、植物がやろうとしていた意図というものがそこに残ります。

外部からの環境ストレスに耐えるように植物達が凝らしに凝らした工夫を私達が拝借する事ができます。

だからこそ漢方薬には多面的で複雑な作用をもたらす潜在能力が秘められているのではないかと私は考察します。

一方で単一成分のサプリメントを組み合わせる事で、健康を守ろうとすれば、

植物が気が遠くなる程の時間をかけて洗練させたきた工夫を自分達で全て分量から何からを調整しなければならない事になります。

ビタミンBやビタミンCなどの水溶性のものは過剰症はないと言われているものの、そうでなければ基本的には摂り過ぎれば過剰摂取による問題が起こり得ます。

複数のサプリメントを取り扱おうとする時、それぞれのサプリメントをたくさん飲んでいればそれでよいという考えは安易であり、

場合によっては不自然な外来物を過剰に投与する事によって余計に体調が崩れるという事が起こり得るわけです。

さりとて、Aのサプリメントを何g、Bのサプリメントを何gなどと微調整していく事はなかなか至難の業です。体調によっての至適量というのも刻一刻と変わっていきそうです。

一方で構造を持った漢方薬であれば、こういう体調の時にどの程度使うとよいという事が経験的に導き出されているので、

先人の知恵を参考にある程度幅を持って作用させることができるし、もともとのヒトの代謝をそれほど急峻に乱す事もありません。

勿論、漢方薬を使わずに糖質制限のように不要なものを除いて、本来の働きを取り戻すのが一番安全ですが、

代謝が傷みに傷んでいる場合は、それだけでは代謝が戻り切らない場面もあると思います。その場面で初めてサプリメントの使用を考慮します。

でも同じサプリメントを用いるでも、できるだけ「構造」を壊さない使い方を、

私は心がけたいと思っています。

たがしゅう

リンク

プロフィール

Author:たがしゅう

本名:田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療医です。

漢方好きでもともとは脳神経内科が専門です。

今は何でも診る医者として活動しています。

糖質制限で10か月で30㎏の減量に成功しました。

糖質制限を通じて世界の見え方が変わりました。

今「自分で考える力」が強く求められています。

私にできることを少しずつでも進めていきたいと思います。

※当ブログ内で紹介する症例は事実を元にしたフィクションです。

最新記事

最新コメント

最新トラックバック

月別アーカイブ

- 2024/04 (8)

- 2024/03 (7)

- 2024/02 (6)

- 2024/01 (8)

- 2023/12 (9)

- 2023/11 (7)

- 2023/10 (8)

- 2023/09 (5)

- 2023/08 (9)

- 2023/07 (4)

- 2023/06 (5)

- 2023/05 (5)

- 2023/04 (7)

- 2023/03 (7)

- 2023/02 (5)

- 2023/01 (7)

- 2022/12 (5)

- 2022/11 (4)

- 2022/10 (11)

- 2022/09 (6)

- 2022/08 (6)

- 2022/07 (5)

- 2022/06 (6)

- 2022/05 (4)

- 2022/04 (5)

- 2022/03 (5)

- 2022/02 (4)

- 2022/01 (7)

- 2021/12 (14)

- 2021/11 (4)

- 2021/10 (10)

- 2021/09 (10)

- 2021/08 (8)

- 2021/07 (14)

- 2021/06 (11)

- 2021/05 (17)

- 2021/04 (9)

- 2021/03 (8)

- 2021/02 (9)

- 2021/01 (14)

- 2020/12 (9)

- 2020/11 (7)

- 2020/10 (6)

- 2020/09 (9)

- 2020/08 (11)

- 2020/07 (20)

- 2020/06 (22)

- 2020/05 (18)

- 2020/04 (22)

- 2020/03 (10)

- 2020/02 (7)

- 2020/01 (5)

- 2019/12 (9)

- 2019/11 (19)

- 2019/10 (31)

- 2019/09 (6)

- 2019/08 (7)

- 2019/07 (7)

- 2019/06 (13)

- 2019/05 (21)

- 2019/04 (9)

- 2019/03 (13)

- 2019/02 (15)

- 2019/01 (28)

- 2018/12 (9)

- 2018/11 (2)

- 2018/10 (11)

- 2018/09 (30)

- 2018/08 (31)

- 2018/07 (31)

- 2018/06 (31)

- 2018/05 (31)

- 2018/04 (30)

- 2018/03 (31)

- 2018/02 (29)

- 2018/01 (31)

- 2017/12 (31)

- 2017/11 (30)

- 2017/10 (32)

- 2017/09 (31)

- 2017/08 (31)

- 2017/07 (32)

- 2017/06 (31)

- 2017/05 (31)

- 2017/04 (31)

- 2017/03 (31)

- 2017/02 (29)

- 2017/01 (32)

- 2016/12 (31)

- 2016/11 (30)

- 2016/10 (31)

- 2016/09 (15)

- 2016/08 (11)

- 2016/07 (5)

- 2016/06 (10)

- 2016/05 (8)

- 2016/04 (5)

- 2016/03 (5)

- 2016/02 (10)

- 2016/01 (10)

- 2015/12 (7)

- 2015/11 (8)

- 2015/10 (7)

- 2015/09 (6)

- 2015/08 (6)

- 2015/07 (5)

- 2015/06 (5)

- 2015/05 (5)

- 2015/04 (3)

- 2015/03 (10)

- 2015/02 (28)

- 2015/01 (31)

- 2014/12 (31)

- 2014/11 (31)

- 2014/10 (31)

- 2014/09 (29)

- 2014/08 (53)

- 2014/07 (31)

- 2014/06 (30)

- 2014/05 (31)

- 2014/04 (30)

- 2014/03 (31)

- 2014/02 (28)

- 2014/01 (31)

- 2013/12 (32)

- 2013/11 (30)

- 2013/10 (33)

- 2013/09 (39)

カテゴリ

メールフォーム

スポンサードリンク

検索フォーム

ステップメール

QRコード

コメント

フェルラ酸への中傷

2016/9/2

川畑信也(八千代病院神経内科部長)

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/kawabata/201609/548092.html

…家族がその診療態度に疑問を感じ、認知症を専門とするやや遠方のクリニックに連れていきました。そこでは「HDS-Rが27点なので、認知症ではないからドネペジルの服薬は止めなさい」と言われ、さらに前頭側頭型認知症が疑われるので米ぬかを主成分とするサプリメントの購入を勧められたそうです。

家族は、保険適応もないサプリメントを買わされたことに対して不信感を募らせた結果、身体疾患の治療を受けている主治医から私の外来を紹介されたとのことでした。

(中略)

受診した病院の医師の診療態度はかなり悪質ではないかと思います。認知症ではないと言っておきながら前頭側頭型認知症が疑われると伝えるのはどういう意図なのでしょうか。前頭側頭型認知症は認知症の一病型のはずですが、それをまさかその医師は知らないはずはないと思います。

おそらく米ぬかを主成分とするサプリメントを売りつけたいからそのようなことを強弁したのだろうと考えてしまいます。さすがに患者さんのご家族もこの医師の話はおかしいと感じ、私の外来を予約してほしいとかかりつけ医の先生に頼んだのだそうです。

認知症をネタにして怪しげなサプリメントなどを売りつけるごく一部の医師がいることに対しては強い憤りを感じています。自分たちの診断や治療のみが正しいと言い、他の医師の診療を非難するといった偏狭な態度も示しているようです。

きちんとした医学的診断を行わず、またオーソドックスな治療を行わずに認知症患者さんやその家族の弱みにつけ込み、科学的根拠のない治療やサプリメントを提示するなど、そのいかがわしさを残念に思っています。

Re: フェルラ酸への中傷

情報を頂き有難うございます。

いろいろな問題をはらんでいると思います。

まず「認知症でないと言ったのに前頭側頭型認知症という認知症だ説明する事に矛盾を感じる」との後医の指摘については、

おそらく前医は「アルツハイマー型認知症ではない」という意味で言ったのでしょうけど、患者がそれを理解できておらず、間違った理解の言葉のまま後医は真に受けて前医を批判しているという構図です。いろいろ問題があって複雑ですね。

サプリメントを売りつけられたという印象を患者さんに残してしまったのは、前医の説明・コミュニケーション不足だったのかもしれないし、一般的な抗認知症薬を処方してもらう事を期待していたのにその期待に添わなかったことに対する患者の反感だったのかもしれないし、どちらに問題があるのか、この話だけではなんとも言えません。

ただ最後の「科学的根拠のない治療やサプリメントを提示するなど、そのいかがわしさを残念に思う」とのコメントはいかにもエビデンス盲信主義の医師のコメントと思います。フェルラ酸にも実は基礎データから臨床研究結果までいわゆるエビデンスは豊富にあるのですが、サプリメントというだけで批判されている節があります。

百歩譲ってエビデンスがなかったとしても有益をもたらす治療は学ぶ価値があると私は思います。

コメントの投稿