批判的に読む必要性

2014/06/12 00:01:00 |

よくないと思うこと |

コメント:8件

またまた糖質制限を批判するすごい本が出ていました.

ゆほびか 2014年 07月号 [雑誌]

大学教授が10kg減!ご飯・パン・パスタもOK!

糖質を食べてもこうすればやせる

20年の追跡調査で判明!「糖質を食べたほうが長生き」

女子栄養大学の香川靖雄副学長を始め,

医学部や薬学部の教授,ハーバード大学元准教授,大病院の肥満・糖尿病センター長,管理栄養士など名だたる権威がこぞって糖質制限を批判し,糖質の重要性を説いています.

ここまでのオンパレードだと,何も知らない一般人は容易に騙されてしまいそうですが,

糖質制限の理論を知り,実際の経験があれば,こうした権威の言っている事がいかにおかしい事がということがよくわかります.

本当はこうした本を紹介するのは,「敵に塩を送る」ような思いで癪なのですが,

あまりにもすごい内容だというのと,

それが逆に反面教師となり,いい勉強になると思ったのであえて紹介したいと思います. そもそもこの雑誌の見出し「糖質を食べてもこうすればやせる」についてですが,

糖質を摂れば太るという事は暗に認めていることになると思います.

本文を読んでも「確かに糖質を制限すればやせる,しかし続けるとこんなデメリットがある」という論調の主張が多いです.

しかしカロリー理論に立脚している従来の栄養学です.

「糖質を摂れば太る」ということをそう簡単に認めていいのでしょうか?

低カロリーの糖質で太ってしまっては,理論的におかしいことにはならないのでしょうか?

さてこの本,本文につっこみどころがたくさんあります.

読者の皆さんもこういう本を見る時に,権威を鵜呑みにせずに,

「本当にそうだろうか?間違った事を言っていないだろうか?」

と,批判的に読む事が重要だと思います.

これは実は私達医師が医学論文を読む際にも繰り返し教育されてきている基本姿勢です.

しかし,実際には格調高い医学論文(NEJM, BMJなど)であれば多くの医師が信用しきってしまっているのが現状です.

頭の良い悪いにかかわらず,思いこみというのがいかに恐ろしいかということがうかがえると思います.

さて,どんな糖質制限批判なのかを順番に,そして批判的に吟味していきたいと思います.

まず,冒頭で女子栄養大学の香川副学長はこう述べています.

(以下,引用)

日本では,戦後,食事の欧風化に伴い糖質の摂取量が減り,脂質の摂取量が急増しました.

脂質の摂取量の増加とともに,動脈硬化も糖尿病も激増したのです.

(引用,ここまで)

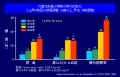

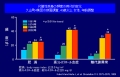

そう述べて,1961年,1974年,1988年と脂質異常,耐糖能障害が増加している久山町研究の結果を示したグラフを示しています.

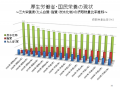

確かに実際戦後炭水化物の比率が急速に減量してきたのは事実です.それを示したのが以下のグラフになります.

(江部先生御講演スライドより借用)

グラフを見ますと,炭水化物比率が約80%から約60%へ低下したのが,1980年頃になります.

そして,1980年に約60%程度となった糖質摂取量はその後概ね横ばいで推移し,1997年を境に今度は徐々に増加していく様子がわかります.

確かに,1988年までのデータであれば,炭水化物量が減ってくるにつれて,脂質異常,耐糖能障害が増えてきた,だから糖質が悪い,という論理は一見筋が通っているように思えるかもしれません.

しかし今年は2014年ですが,なぜか本の中で久山町のデータは1988年までしか示されていません.

でも久山町のデータは2002年のものまで公開されており,実は1988年に比べてさらに脂質異常,耐糖能障害の患者は急増しています.

(http://www.med.kyushu-u.ac.jp/envmed/research/disease05.htmlより引用)

それでは,なぜこの本には2002年のデータが載せていないのでしょうか?

それは,そのデータを載せると,「糖質を減らしたせいで糖尿病が増えた」とする結論に矛盾が生じるからだと思います.

1988年から2002年の間、糖質の摂取割合はほとんど変わっていないのに糖尿病が急増している事を説明することができないのです。

もう一つ、全国的には1960年から1980年にかけて炭水化物80%から60%に減らしたはずなのに、なぜ久山町の研究結果では脂質異常や耐糖能障害が増えたのでしょうか?

ここにもまた狡猾なトリックがあります.

1961年から1988年の間,久山町では九州大学と中村学園大学という栄養士の大学が連携してカロリー制限を基本とした徹底指導を行っています.

つまり全国的には炭水化物が減り,脂質が増加していた中で,

久山町では栄養士の徹底指導の下,従来の炭水化物中心の栄養指導が実践され続けていたわけです.

その結果,あくまで久山町において脂質異常や耐糖能障害が増えた,のであって,

全国での結果は同じとは限らず,この時点で全国での脂質異常や耐糖能障害が,久山町と同様に増えていたかどうかは実はわからないのです.

(ちなみに現在の厚生労働省が糖尿病の全国有病率調査を本格的に始めたのは平成9年(1997年)からです)

ただ一つ言えることは,その1961年から1988年という時期は高度経済成長期を超えて,日本人の生活が豊かになってきた頃です.

こうした中で肉食が増え,いわゆる高脂肪食になっていった事を「食の欧米化」と称されますが,

食の欧米化の影響を最も受けたのは,なんといっても1972年までアメリカの支配下にあった沖縄県でしょう.

そして,1985年には沖縄県は男女ともに全国で一番平均寿命の長い県でした.

しかしその後,沖縄の短命化という現象が訪れる事は以前も記事にした通りです.

この時期は沖縄の食事が本土化し,従来の習慣的な肉食が減り糖質の摂取量も増えてきた時期と一致します.

その結果2005年には男性の平均寿命は1位から25位へ,女性は2012年に3位に転落しています.

また1961年~1988年の間の全国民の脂質異常,耐糖能障害のデータはありませんが,

平均寿命をみれば,戦後急速に寿命は延長しています.

(http://www.garbagenews.net/archives/1940398.htmlより引用)

これを考えれば,食の欧米化が必ずしも悪いことだけをしているとは思えません.

つまり香川副学長は,久山町という特殊環境でのデータを,全国で起こったことと仮定して,

しかも,1988年までのデータだけを切り取って紹介して,

「戦後糖質の摂取量が減ったせいで糖尿病が増えた」と論じているわけです.

これはそう言われなければ,てっきり全国的に糖尿病が増えたのだろうと思ってしまうでしょうけれど,

それは実のところはわからないのです.

わからない事をあたかもわかったように断言する事には必ず何らかの意図があると思います.

この場合の意図は,「糖質を食べた方がいい」という結論に持っていくための意図です.

そうでなければ2002年のデータを隠すとか,するわけがありません.

他にもたくさん書きたい事がありますが,

長くなりそうなので,その他の内容については次回に回したいと思います.

たがしゅう

リンク

プロフィール

Author:たがしゅう

本名:田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療医です。

漢方好きでもともとは脳神経内科が専門です。

今は何でも診る医者として活動しています。

糖質制限で10か月で30㎏の減量に成功しました。

糖質制限を通じて世界の見え方が変わりました。

今「自分で考える力」が強く求められています。

私にできることを少しずつでも進めていきたいと思います。

※当ブログ内で紹介する症例は事実を元にしたフィクションです。

最新記事

最新コメント

最新トラックバック

月別アーカイブ

- 2024/04 (8)

- 2024/03 (7)

- 2024/02 (6)

- 2024/01 (8)

- 2023/12 (9)

- 2023/11 (7)

- 2023/10 (8)

- 2023/09 (5)

- 2023/08 (9)

- 2023/07 (4)

- 2023/06 (5)

- 2023/05 (5)

- 2023/04 (7)

- 2023/03 (7)

- 2023/02 (5)

- 2023/01 (7)

- 2022/12 (5)

- 2022/11 (4)

- 2022/10 (11)

- 2022/09 (6)

- 2022/08 (6)

- 2022/07 (5)

- 2022/06 (6)

- 2022/05 (4)

- 2022/04 (5)

- 2022/03 (5)

- 2022/02 (4)

- 2022/01 (7)

- 2021/12 (14)

- 2021/11 (4)

- 2021/10 (10)

- 2021/09 (10)

- 2021/08 (8)

- 2021/07 (14)

- 2021/06 (11)

- 2021/05 (17)

- 2021/04 (9)

- 2021/03 (8)

- 2021/02 (9)

- 2021/01 (14)

- 2020/12 (9)

- 2020/11 (7)

- 2020/10 (6)

- 2020/09 (9)

- 2020/08 (11)

- 2020/07 (20)

- 2020/06 (22)

- 2020/05 (18)

- 2020/04 (22)

- 2020/03 (10)

- 2020/02 (7)

- 2020/01 (5)

- 2019/12 (9)

- 2019/11 (19)

- 2019/10 (31)

- 2019/09 (6)

- 2019/08 (7)

- 2019/07 (7)

- 2019/06 (13)

- 2019/05 (21)

- 2019/04 (9)

- 2019/03 (13)

- 2019/02 (15)

- 2019/01 (28)

- 2018/12 (9)

- 2018/11 (2)

- 2018/10 (11)

- 2018/09 (30)

- 2018/08 (31)

- 2018/07 (31)

- 2018/06 (31)

- 2018/05 (31)

- 2018/04 (30)

- 2018/03 (31)

- 2018/02 (29)

- 2018/01 (31)

- 2017/12 (31)

- 2017/11 (30)

- 2017/10 (32)

- 2017/09 (31)

- 2017/08 (31)

- 2017/07 (32)

- 2017/06 (31)

- 2017/05 (31)

- 2017/04 (31)

- 2017/03 (31)

- 2017/02 (29)

- 2017/01 (32)

- 2016/12 (31)

- 2016/11 (30)

- 2016/10 (31)

- 2016/09 (15)

- 2016/08 (11)

- 2016/07 (5)

- 2016/06 (10)

- 2016/05 (8)

- 2016/04 (5)

- 2016/03 (5)

- 2016/02 (10)

- 2016/01 (10)

- 2015/12 (7)

- 2015/11 (8)

- 2015/10 (7)

- 2015/09 (6)

- 2015/08 (6)

- 2015/07 (5)

- 2015/06 (5)

- 2015/05 (5)

- 2015/04 (3)

- 2015/03 (10)

- 2015/02 (28)

- 2015/01 (31)

- 2014/12 (31)

- 2014/11 (31)

- 2014/10 (31)

- 2014/09 (29)

- 2014/08 (53)

- 2014/07 (31)

- 2014/06 (30)

- 2014/05 (31)

- 2014/04 (30)

- 2014/03 (31)

- 2014/02 (28)

- 2014/01 (31)

- 2013/12 (32)

- 2013/11 (30)

- 2013/10 (33)

- 2013/09 (39)

カテゴリ

メールフォーム

スポンサードリンク

検索フォーム

ステップメール

QRコード

コメント

No title

どうして、そこまでして批判するのでしょうかね?

やはり、お金の問題ですかね?

今の糖尿病患者が糖質制限をしてしまったら

高額な薬も売れないし、要は医療界が儲からない!

特に個人の病院は大打撃を受けるでしょうね。

私は糖質制限を知って、色々と勉強していくうちに

どうしてもそういう目でしか見れなくなってしまいました。

糖尿病学会と製薬会社の繋がりなどなど・・・。

それに最近思うのですが、調剤薬局がかなり増えてます。

なぜでしょうか?

一つの病院の近くに、2~3もあるんです。

それも何かあるのでは?という思いです。

それに、宮城県内の糖質制限をしている病院に問い合わせしたところ、

糖質制限の指導は保険がききません!!とのこと。

そういうものなんでしょうか?

たがしゅう先生はどうですか?

お医者様の立場では答えにくいことを・・・

大変失礼いたしました。

Re: No title

御質問頂き有難うございます.

> 最近思うのですが、調剤薬局がかなり増えてます。

> なぜでしょうか?

それはおそらく今の医療の流れとして院外処方が推奨されているからだと思います.

各病院では院内で調剤できる薬剤部が必ずありますが,

全ての薬を院内で処方しようとすると,必ず無駄が生じます.薬にはよく使う薬からめったに使わない薬までいろいろあるからです.

ですので,院内には基本的によく使う薬だけ置いておいて,それ以外は院外で処方できるようにする事で病院側としては使わない薬の在庫を抱えなくて済むので経営上良いのだと思います.

また院外処方にする事で,患者さんは近所にかかりつけの薬局を作ることになりますが,

複数の病院を受診されている人は,薬局を一つにしておく事で,薬剤師は薬の情報を一括管理でき,重複する薬をチェックしたり,薬剤の相互作用を未然に防ぐ事ができたりするというメリットもあります.

ただ,複数の病院を受診しなければいけない状況など,私に言わせれば異常な状態です.かかりつけの医院が一つあれば十分で,あとは必要に応じて必要な科へ受診するというやり方の方がスマートだと思います.

問題は患者さんを総合的に見る事ができる「総合診療医」の数が圧倒的に少ない事ですが.

> それに、宮城県内の糖質制限をしている病院に問い合わせしたところ、

> 糖質制限の指導は保険がききません!!とのこと。

> そういうものなんでしょうか?

これはちょっと意味がわかりませんね.

食事指導というのは,医師が行う場合は保険もクソもありません.ただ患者さんに指導内容を伝えるのみです.

もしかしたら栄養士が行う糖質制限指導という意味なのでしょうか.でも,それにしたって保険が効かないという断り方…,どうかと思いますね.

私が健康方などについて調べ始めたのは、母のガンがきっかけです。この先自分や周りの大事な人がガンになったらどうするのか、考えておこうと思ったのです。調べてみると・抗癌剤治療一つとっても賛否両論いろいろ意見があります。ちなみに糖質制限に行き着いたのも、ガン治療について調べていた時です。高濃度ビタミンC注入と断糖による治療(ハタイクリニックの西脇先生でしたでしょうか)が、雑誌に紹介されていたのです。ここから糖質制限(江部先生の理論)と分子整合栄養学(三石巌先生のメガビタミン理論)に傾倒していくのです。話が逸れましたが、要は正しい判断ができるように少しでも知識を身に付ける事が必要という事でしょう。とりあえず、私はガンになったら断糖します。

ガン治療や糖質制限の論争以外にも、卵・肉論争などいろいろ見かけます。真実は一つのはずで、研究も進んでいるであろう昨今、ここまで意見が食い違っているのは不思議ですらありますが。双方、良心と信念を持って自説を主張していると信じたいです。

No title

ついにノバルティスファーマの元社員で逮捕みたいですね。子宮頸がんワクチンでも製薬会社から謝礼を貰ってる人が委員会で発言してるとか・・・昨年ステマという言葉が流行りましたが、隠す気もないということは日本国民は舐められてるということかそれともそもそも良くないこと、贈収賄の疑いすらかかりうることも理解できないのか、ちょっと普通の社会人では考えられない脇の甘さですがね。

Re: タイトルなし

コメント頂き有難うございます.

> 真実は一つのはずで、研究も進んでいるであろう昨今、ここまで意見が食い違っているのは不思議ですらありますが。双方、良心と信念を持って自説を主張していると信じたいです。

意見を主張する側にはいろいろな思惑があると思います.

それが必ずしも良心に裏付けられているとは限りません.

自分にとっての真実は一つだと思いますが,それが万人にとっての真実とは限りません.人それぞれ答えは違うところにあるのではないかと私は考えています.

だからこそ,「自分で考える力」を養い,いかに高名な先生がおっしゃる事でも鵜呑みにはせず,しかし参考にもしながら,自分だけの真実を探していくというのが大事なことではないかと思うのです.

Re: No title

コメント頂き有難うございます.

医師は製薬会社になめられているんじゃないかと思う瞬間はありますね.製薬会社の持つ巨額の金が動けば権威を持った医師は弱いと思います.私のような末端の医師にはあまり関係ありませんが.

そういう環境で育てば脇も甘くなるのでしょうか.ノバルティスや子宮頸癌ワクチンの件に限らず,スタチン,糖尿病治療薬,その他もろもろの薬に関する有効性を示す論文についても,いつも懐疑の目で私はみるようにしています.

何を言いたいのか

P15

『日本では、戦後、食事の欧風化に伴い、糖質の摂取量が85%から60%に減り、脂質とたんぱく質の摂取量が急増。その結果、脳梗塞や心筋梗塞をもたらす高脂血症や、糖尿病につながる耐糖能異常の発生が、男女ともに増加』

それなら、昔のように糖質摂取量を85%にし、脂質と蛋白質を減らせば高脂血症も耐糖能異常も減少するはずです。そういった臨床研究を日本人で是非RCTでやってみて下さい。

Re: 何を言いたいのか

コメント頂き有難うございます.

> それなら、昔のように糖質摂取量を85%にし、脂質と蛋白質を減らせば高脂血症も耐糖能異常も減少するはずです。そういった臨床研究を日本人で是非RCTでやってみて下さい。

本当ですよね.

当の本人はきちんと説明しているつもりでも,科学的におかしな発言が多いんです.

そういった事をちゃんと見抜けるような目を養っておく必要がありますね.

コメントの投稿