良性腫瘍と悪性腫瘍は本質的に同じという考え方

2023/04/20 14:15:00 |

がんに関すること |

コメント:0件

前回は環境適応と環境破壊の連続性について見ていきました。

がんは絶対的に悪の現象なのではなく、そもそもは細胞が環境に適応しようとしていることの表れで、その適応が行き過ぎると「がん」として私達に認識されるという話です。

この連続性に注目すると、単に「がん」を撲滅すればいいという単純な話では解決しない流れも見えてきますし、なぜがんが再発を繰り返すのかに関しても一定の理由が見えてくるようにも思えます。

さて、病理学の正書を読んでいると、連続性に関して、また別の視点に気付かされました。

解明 病理学 第3版 病気のメカニズムを解く 単行本(ソフトカバー) – 2017/9/25

青笹克之 (編集), 加藤光保 (編集), 菅野祐幸 (編集)

ここでそもそも「がん」とは何かをおさらいしていると次のような記述に遭遇しました。 少し引用してみたいと思います。

(以下、p172より引用)

【腫瘍とがん:用語の基本】

腫瘍(tumor)は、元来、急性炎症による腫脹(swelling)を含み、体の一部が限局性に隆起する症候を指す言葉として使われたが、現在では、「腫瘍か非腫瘍性病変か」といった使われ方をされることが多く、

この場合は、隆起や周囲組織への圧排や浸潤を示しながら異常な細胞が過剰に増殖する疾患ならびに増殖している細胞集団を指す新生物(neoplasm, neoplasia)と同義語で用いられている。

表皮や粘膜から突出して増殖している小型の隆起性病変は、ポリープ(polyp)と呼ばれることも多い。

ポリープは肉眼的な外観からの呼称で、腫瘍と非腫瘍性病変の両者が含まれる。

(中略)

腫瘍は、良性と悪性に分けられる。良性腫瘍(benign tumor)は、一般に細胞増殖が限定的で、周囲の正常組織を破壊する性質が乏しく、放置しても生命予後に影響を与えないものを指す。

一方、悪性腫瘍(malignant tumor)は、細胞増殖が持続的で周囲の正常組織を破壊しながら増殖し、遠隔臓器への転移を起こすことも多い。

放置すれば、致死的な疾患である。悪性腫瘍を、一般にがん(cancer)と呼ぶ。

(引用、ここまで)

この引用文から二つの連続性を読み取ることができます。

一つは腫瘍と非腫瘍性病変の連続性、もう一つは良性腫瘍と悪性腫瘍の連続性です。

私はどちらの連続性についてもここで深く考えることに意義があると考えます。なぜならば前者を深く考えることは、今がんについて考えていることが、がんではない別の病気(非腫瘍性病変)についても当てはまる可能性が出てくるからです。

そして後者は、前回記事で考えてきたことにもつながりますし、また一つ医学の常識を見直すきっかけにもなるからです。一般的に医学では良性腫瘍と悪性腫瘍は全くの別物だと考えられています。

「良性腫瘍か悪性腫瘍かどうかCT写真ではわからないから慎重に経過をみましょう」という方針が打ち出されることはあれど、

一度良性腫瘍だと確定したものが悪性腫瘍になるかもしれないと慎重に経過が追われることはありません。例を挙げるとすれば、人間ドックで時々見つかる肝のう胞や腎のう胞などの「嚢胞(のう胞)」は良性腫瘍の代表格です。

「のう胞」というのは、簡単に言えば「液体の入った袋」のことで、「のう胞」の中にはゼリー状の粘液や組織液などが入っています。

肝のう胞や腎のう胞が発見されても、「将来的にがんなどに変化するかもしれないから慎重に経過を追いましょう」と説明されることはまずありません。なぜならば良性腫瘍と悪性腫瘍は別物というのが医学の常識だからです。

ただ例外はあります。例えば大腸ポリープです。大腸の粘膜がイボ状に膨らんだ形をしているポリープは基本的に良性腫瘍ですが、まれに悪性化して大腸がんになることがわかっています。

これは良性腫瘍と悪性腫瘍の連続性が示唆されるケースだと思います。前回記事の細胞のドライバー変異が環境適応のために積み重なっていくことが最終的には細胞のがん化につながるという話を踏まえますと、

むしろこの例外的な大腸ポリープについての流れの方が自然で、むしろ「良性腫瘍が絶対に悪性腫瘍化しない」と断定することの方が不自然であるようにも思えてきます。ましてやがんかどうかの基準が「細胞」の見た目が重視されていることを踏まえれば尚更です。

ただ現実問題として、のう胞が悪性腫瘍化することはほとんど観察されません。しかし同じのう胞でも膵臓にできる膵のう胞は良性腫瘍だけれど、のう胞と固形成分が混ざっているような場合もあって、

IPMN(Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm:膵管内乳頭粘液性腫瘍)と呼ばれ、これは良性腫瘍と悪性腫瘍の中間的な存在と理解されることもあります。この場合は「がん化するかもしれないから慎重に経過をみましょう」とか、「がん化するかもしれないから大事をとって手術を検討しましょう」などと勧められることが多いです。

同じのう胞でも何もしないのと手術とではえらい違いですから、本来は医者だけ任せてはいけない重大問題なはずです。でも「素人だからわからないし、がんは怖いから」という理由で医者に判断を任せてしまう人は後をたたないように思えます。

話がそれましたが、IPMNの存在もまた良性腫瘍と悪性腫瘍には連続性があることを示唆する事実だと思います。

そう考えると例えば肝のう胞もある種のドライバー変異を受けた適応細胞ではあるけれど、全てのドライバー変異を受けた

細胞が悪性腫瘍まで行き着くわけではなく、それ以上の適応変化は起こらない場合もある可能性も見えてきます。

しかしながらある臓器は特定のドライバー変異を受けた細胞だけで埋め尽くされているわけではなく、例えばドライバー変異①を受けた細胞、ドライバー変異②を受けた細胞、ドライバー変異③を受けた細胞、ドライバー変異をまだ受けていない細胞などの組み合わせでできたモザイク状態にありますので、

ドライバー変異①を受けた細胞が良性細胞化で変化が打ち止めになったとしても、さらに環境適応による遺伝子変化は、まだ変異の余地があるドライバー変異②を受けた細胞、ドライバー変異③を受けた細胞、まだドライバー変異を受けていない細胞のいずれかに起こって、最終的に悪性細胞化していくという流れはあるかもしれません。

(図は下記書籍p884より引用)

実験医学 2023年4月 Vol.41 No.6 クローン進化 病の起源を探る〜がんの不均一性はなぜ生まれるのか

正常組織はいつ・どこで変異を獲得するのか 単行本 – 2023/3/24

小川 誠司 (その他)

そう考えれば良性腫瘍から悪性腫瘍の流れがあっても、良性腫瘍で止まるパターンがあっても矛盾なく説明できますし、相手が良性腫瘍であろうとなかろうと、環境適応の変化を起こし過ぎないようにするためにどうするかという視点でアプローチを考えることもできると思います。

もう一つ、腫瘍と非腫瘍性病変の連続性について、さらに深掘りします。

上記引用文には「ポリープは肉眼的な外観からの呼称で、腫瘍と非腫瘍性病変の両者が含まれる」と書かれていました。

要するに見た目がポリープであっても、中身が腫瘍的な時もあれば非腫瘍的な時もあるということです。

ここでもう一つ思い出したいことがあります。それは先述のドライバー変異、これによって起こる環境適応には「細胞増殖性の変化」と「細胞死抵抗性の変化」とがあるということです。

後者は抗生物質への耐性獲得の現象とも似ているかもしれませんが、最近も一種の「細胞」だと捉えれば、環境適応のためにそういう変化を遂げると考えて不思議ではありません。人間で言えば、たとえば「抗がん剤に耐性ができる」という現象とリンクします。

人間の「細胞」もそんな風に環境に対して「細胞死抵抗性の変化」を遂げることもあれば、「細胞増殖性の変化」を遂げることもあると、そして今回のポリープはあくまでも見た目の変化で、その中身は腫瘍性と非腫瘍性の両方のパターンがあり得るという話と組み合わせると、

何らかの原因で「細胞」が環境に適応した結果、「細胞増殖性の変化」を優位に遂げた細胞が「良性腫瘍」と呼ばれ、「細胞死抵抗性の変化」を優位に遂げた細胞が「悪性腫瘍」と呼ばれ、その中間的な存在が出てくることも当然あり得る、という構図も見えてきます。

そう考えると「良性腫瘍」も「良性腫瘍と悪性腫瘍の中間的存在」も「悪性腫瘍」も、環境適応の表現型パターンの形に過ぎないのに、一方へは何もしない、他方へは大事をとって手術(根絶)と真逆と言ってもいいほど対応が変わることにはバランスの悪さを感じずにはいられません。

とは言え、良性腫瘍の適応変化をきたしたパターンだとそれ以上の変化が打ち止めになるという仮説が正しいのだとすれば、悪性腫瘍の適応変化(細胞死抵抗性の変化)の方が環境破壊的なところまで進展しうるという意味で、やはり対処の仕方を変える必要があるという考えにも一定の妥当性はあるかもしれません。

ここでもう一つ忘れてはいけないのは、悪性腫瘍は細胞死抵抗性の変化を遂げるだけではなく、増殖もするという点です。ただ良性腫瘍の増殖の仕方と、悪性腫瘍の増殖の仕方は明らかに質が違います。

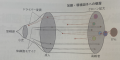

冒頭に紹介した病理学の正書には次のような図が示されていました。

(図は「解明 病理学 第3版」p175より引用)

要するに良性腫瘍の増殖は、周りの環境に合わせてある程度の範囲までしか増殖できない増殖であるのに対して

悪性腫瘍の増殖は周りの環境をものともせずに次から次へと増殖していくような増殖の仕方だということです。

しかしよくよく考えれば周りに他の細胞や臓器があったりすれば増殖しようにも増殖できないという点では良性腫瘍でも悪性腫瘍でも同じはずなのに、なぜ悪性腫瘍は良性腫瘍とは違って周囲の環境をものともせずさらに増殖し続けることができてしまうのでしょうか。

それは悪性腫瘍と接触した正常細胞が、その悪性腫瘍と同様の変化を起こしてしまうからではないかと思います。

「細胞」を「人間」に例えれば、たとえば学校のクラスでの生徒に例えれば、良性腫瘍的な増殖はクラスの中である特定の傾向を持っている人達だけが頑張るような影響の与え方ですが、

悪性腫瘍的な増殖はふれる人皆影響を受けて、その悪性腫瘍的な人間の影響をクラス内はもちろん、他のクラスにも学校全体にも与えていくような状況だと思います。それが社会的に良いことであろうと悪いことであろうと、です。

下手したら学校の境界さえ超えていく、そのような「細胞」の変化の仕方が悪性腫瘍的な浸潤性増殖ではないかと思います。

これは感染性タンパク質と称されるプリオンの挙動も連想される構造です。

悪性腫瘍的な環境適応の本質は、「際限ない増殖」というよりは「再現なく他に影響を与え続けること」なのではないでしょうか。

そしてそれに加えて「より細胞死が起こりにくい状態へ変化すること」もあるということではないかと思うのです。

逆に言えば、そのように変化しないと「細胞」集団として生き残れないからこそやむなく起こす変化だとも言えます。

しかしそのような2つの特徴を持つ適応変化は仲間を増やす引き換えに皮肉なことに人体全体の秩序を破壊していきます。だからこそ良性腫瘍のように一定の増殖でとどまらずに、無差別に適応変化が周りへと伝わっていくのではないかという気がします。

ここまで考察すると、がんに対して「何が糖質制限食を効きやすくするのか」、

あるいは「何が抗がん剤を効きやすくするのか」「何が放射線療法を効きやすくするのか」について考える素地ができてきたように思いますが、

正直言ってゴールはまだ遠くて、考えるべきことは多いです。

次回は「抗がん剤が効きやすいがん(悪性腫瘍)」について、

あるいは「放射線療法が効きやすいがん(悪性腫瘍)」について、

共通の特徴がないかどうかについて考えてみたいと思います。

たがしゅう

Author:たがしゅう

本名:田頭秀悟(たがしら しゅうご)

オンライン診療医です。

漢方好きでもともとは脳神経内科が専門です。

今は何でも診る医者として活動しています。

糖質制限で10か月で30㎏の減量に成功しました。

糖質制限を通じて世界の見え方が変わりました。

今「自分で考える力」が強く求められています。

私にできることを少しずつでも進めていきたいと思います。

※当ブログ内で紹介する症例は事実を元にしたフィクションです。

- 2024/04 (7)

- 2024/03 (7)

- 2024/02 (6)

- 2024/01 (8)

- 2023/12 (9)

- 2023/11 (7)

- 2023/10 (8)

- 2023/09 (5)

- 2023/08 (9)

- 2023/07 (4)

- 2023/06 (5)

- 2023/05 (5)

- 2023/04 (7)

- 2023/03 (7)

- 2023/02 (5)

- 2023/01 (7)

- 2022/12 (5)

- 2022/11 (4)

- 2022/10 (11)

- 2022/09 (6)

- 2022/08 (6)

- 2022/07 (5)

- 2022/06 (6)

- 2022/05 (4)

- 2022/04 (5)

- 2022/03 (5)

- 2022/02 (4)

- 2022/01 (7)

- 2021/12 (14)

- 2021/11 (4)

- 2021/10 (10)

- 2021/09 (10)

- 2021/08 (8)

- 2021/07 (14)

- 2021/06 (11)

- 2021/05 (17)

- 2021/04 (9)

- 2021/03 (8)

- 2021/02 (9)

- 2021/01 (14)

- 2020/12 (9)

- 2020/11 (7)

- 2020/10 (6)

- 2020/09 (9)

- 2020/08 (11)

- 2020/07 (20)

- 2020/06 (22)

- 2020/05 (18)

- 2020/04 (22)

- 2020/03 (10)

- 2020/02 (7)

- 2020/01 (5)

- 2019/12 (9)

- 2019/11 (19)

- 2019/10 (31)

- 2019/09 (6)

- 2019/08 (7)

- 2019/07 (7)

- 2019/06 (13)

- 2019/05 (21)

- 2019/04 (9)

- 2019/03 (13)

- 2019/02 (15)

- 2019/01 (28)

- 2018/12 (9)

- 2018/11 (2)

- 2018/10 (11)

- 2018/09 (30)

- 2018/08 (31)

- 2018/07 (31)

- 2018/06 (31)

- 2018/05 (31)

- 2018/04 (30)

- 2018/03 (31)

- 2018/02 (29)

- 2018/01 (31)

- 2017/12 (31)

- 2017/11 (30)

- 2017/10 (32)

- 2017/09 (31)

- 2017/08 (31)

- 2017/07 (32)

- 2017/06 (31)

- 2017/05 (31)

- 2017/04 (31)

- 2017/03 (31)

- 2017/02 (29)

- 2017/01 (32)

- 2016/12 (31)

- 2016/11 (30)

- 2016/10 (31)

- 2016/09 (15)

- 2016/08 (11)

- 2016/07 (5)

- 2016/06 (10)

- 2016/05 (8)

- 2016/04 (5)

- 2016/03 (5)

- 2016/02 (10)

- 2016/01 (10)

- 2015/12 (7)

- 2015/11 (8)

- 2015/10 (7)

- 2015/09 (6)

- 2015/08 (6)

- 2015/07 (5)

- 2015/06 (5)

- 2015/05 (5)

- 2015/04 (3)

- 2015/03 (10)

- 2015/02 (28)

- 2015/01 (31)

- 2014/12 (31)

- 2014/11 (31)

- 2014/10 (31)

- 2014/09 (29)

- 2014/08 (53)

- 2014/07 (31)

- 2014/06 (30)

- 2014/05 (31)

- 2014/04 (30)

- 2014/03 (31)

- 2014/02 (28)

- 2014/01 (31)

- 2013/12 (32)

- 2013/11 (30)

- 2013/10 (33)

- 2013/09 (39)

コメント

コメントの投稿